|

硅谷迎来一波景气寒冬。

脸书母公司Meta首席执行官扎克伯格(Mark Zuckerberg)周三(11月9日)向集团员工宣布,公司将进行大规模裁员,预计裁员超过1,1000人,约占总员工数目13%。

这是这家社交媒体巨头历史上的首轮大规模裁员,也是科技业今年规模最大的其中一波裁员。虽然裁员比率小于推特,但预计会是裁员人数最高的科技公司。 该公司创意合作伙伴、客户关系和人力资源部门的加拿大员工都在 LinkedIn 上发布了他们被裁员的消息。 扎克伯格承认判断失误 扎克伯格发布的一封公开信,信中称共有约 11,000 名工人将离职。 扎克伯格在信中直言,这是一个非常艰难又痛苦的决定,但身为公司的执行长,他还是得贯彻这项任务。

“我已经决定将我们的团队规模缩减13%,裁掉超过1.1万名优秀员工。我们还采取了一些额外的措施,通过削减可自由支配的支出,并将冻结招聘的时间延长到明年第一季度,使公司变得更精简、更高效。” 他表示,他将对公司做出错误的决定负责。 “我知道这对每个人来说都很艰难,对于那些受到影响的人真的相当抱歉。” 在新冠疫情开始时,电子商务需求大增,因此电子商务的收入也跟着增加,Meta也与其他电子商务平台一样大幅扩增相关投资,不过这个预测错误了,因此他必须优化、瘦身公司规模,并且提高更多资源到优先成长的业务,例如人工只能、广告业务以及元宇宙相关产业。 华裔员工爆料细节 当日早上全公司员工无论有没有被裁员,都被要求不要进公司,且被裁员的员工,一早就被公司通讯软体移除,再也无法登入任何系统。

Meta现任华裔不具名员工透露,一早就收到公司信件,要求全部员工9日一整天都不要进公司,接着收到一封信上面写着,“您的职位不受影响”,意味着他自己不在裁员名单上。 他说,的确松了一口气,不过他认识的好几位其他部门同事都被裁员了,可以从公司内部通讯软体(chat group)中,直接看到名单被一个一个移除(delete),那些被裁员同事再也无法登入,相当唏嘘。 Meta 9日也宣布了被裁员的细节,包含16周工资遣散费,每工作一年额外增加两周。员工原有的假期仍能请完为止,健康保险也支付6个月,并提供一些转职协助,另外如果仍持移民签证尚未拿到绿卡的被遣散的员工,也能获得一些移民律师协助转移签证等服务。 周三早盘,Meta股价上涨。 此次裁员正值Facebook的母公司Meta处于艰难时期,该公司在10月底对即将到来的第四季度收益提供了不温不火的预期,令投资者感到恐慌,导致其股价下跌近20%.

虽然Meta 9日一早实施裁员,但股价却应声上涨5%左右,美西时间中午12时股价为102元。 虽然有小幅上扬,不过对于许多Meta原员工来说,股价仍是被硬砍了一半以上,也等于资产缩水了一半,有些老员工的股价甚至只剩当时的三分之一,硅谷景气寒冬由此可见一斑。 据介绍,Meta正在每个部门进行裁员,但招聘将受到不成比例的影响。该公司计划在2023年减少招聘人数,除少数例外,冻结招聘的时间将延长到了明年第一季度。截至9月底,Meta旗下除了脸书外,还有Whatsapp、Instagram等平台,总员工人数逾8万7000人。 公司如果出现这些状况,准备run吧 经济寒冬在所难免,作为员工,难道就像韭菜,等待被割吗?

求职网站Monster透露,公司出于多种原因裁员,而且裁员名单往往并不反映员工绩效,这意味着你几乎无法阻止这种情况发生。不过,那些能够站稳脚跟的人,是那些能够提早发现裁员来临的迹象的人。 那么,你如何判断你的工作可能处于危险之中? 裁员即将到来的微妙迹象 1. 你的项目被 "别人 "拿走了。 如果你主动想认领一个大项目,但你的领导却把它交给了别人,这就是一个信号。特别是如果这种情况不止一次发生。询问你的上司,未来有哪些项目可能交给你负责。如果对方答案是模糊的,那么你就要小心 2.削减非必要预算 当福利开始消失的时候,要警惕。 3.新产品或扩展项目被推迟。 在形势好的时候,企业会有大量的增长计划。在经济不景气的时候,他们会缩手缩脚,回归基本面,专注于现在能保证带来收入的事情,而不是着眼于未来。

图片来自nypost,版权属原作者 警钟响起 1. 你的公司正在流失资金。 不要被短期的收入下滑吓怕,即使业务增长期也会发生这种情况。但是,如果你的公司连续几个季度都没有达到盈利目标,那朋友,准备好润吧。 2. 必要的预算锐减。 营销预算已被削减。实体办公室已经缩小,并搬到更小、更便宜的地方 3. 招聘冻结 当招聘信息消失时,意味着公司暂时搁置增长。如果一个公司没有增长,它就在挣扎。 4. 高管成群结队地离开。 高管往往掌握着下层员工无权获得的信息。当大量的高层管理人员跳槽时,全公司的裁员很可能就在眼前。 5. 有关于重组的讨论。 简单地说,这是裁员的一种委婉说法。 6. 已经有一轮裁员了。 一轮裁员并不是世界末日。一轮以上表明还会有更多轮。仅仅因为你在一波裁员中幸存下来,并不意味着你是安全的。 7. 你的老板或人力资源部门问了你一大堆关于你的工作的问题。 或者,更糟糕的是,你被要求为你的职位写一份工作描述;这可能是你即将被取代的一个迹象。 8. 无法访问内部文件或登录电子邮件。 正在加拿大陷入“三疫大流行”、急诊室压力倍增、儿童候诊时间竟长达9小时之际,新冠新变种XBB也在世界多地掀起了新一波浪潮。

这款起源印度、早前多少被我们忽略了的新变种,近日发威了:现踪35国、攻陷新加坡、泰国、日本等亚洲国家后,又在澳洲爆发。

专家指,它比有“地狱犬”之称的BQ.1.1还多一个突变,可能是最能逃避免疫的变种!

11月8日,澳洲首席医疗官Paul Kelly发表讲话,对XBB变种导致的病例数和住院人数的激增,发出了严峻的警告。

“我们看到澳洲新冠病例的增加,这反映了Omicron变种XBB的社区传播。” “所有迹象表明,这是澳洲新一轮疫情的开始。”

在华人朋友圈,已有大批华人在社交媒体上分享了自己感染XBB的经历。有人指出,这波病毒太过迅猛,自己疫情两年多都没有中过招,却迅速栽倒在XBB面前,全家都感染。

“肺都要咳出来了,咳得肋骨痛,反复发低烧、快被鼻涕淹没。”

另外,也有华人感染者表示,XXB的“潜伏期很短,很快就出症状了”,且XBB似乎具有隐身能力,“自测盒都测不出来”。

因为出现症状,她遍使用自测盒进行测试,却一连测了4次,都是阴性。 后来是用核酸检测PCR才测出。

还有人指出,XBB很狡猾,直到发烧完了才能被自测盒测出。因此如果不坚持测,也许还以为只是别的病毒。

事实上,有关XBB和BQ.1,世界卫生组织WHO 在10月底时才刚刚发表过声明,指出这是一个令人担忧的变体。

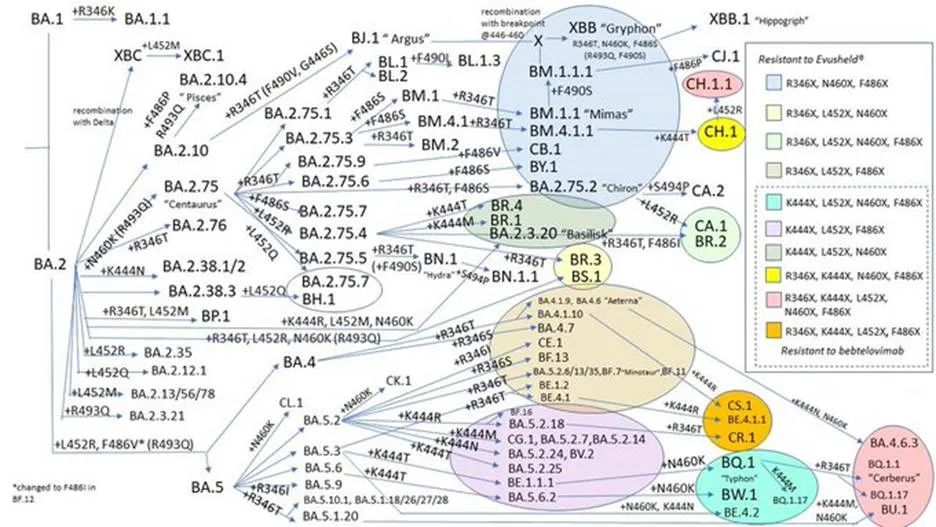

世卫指出,XBB是 BA.2.10.1 和BA.2.75 亚系的重组体。已在 35 个国家检测到,包括加拿大。

有早期证据表明,与Omicron其他变种相比,它的再感染风险更高。

而根据纽约理工学院琼斯伯勒分校研究助理院长Raj Rajnarayanan,XBB 逃避免疫的能力是“极端的”,除了竞争对手BQ.1.1 之外,XBB 还逃脱了抗体免疫,使得用于COVID 高危人群的单克隆抗体治疗无效。

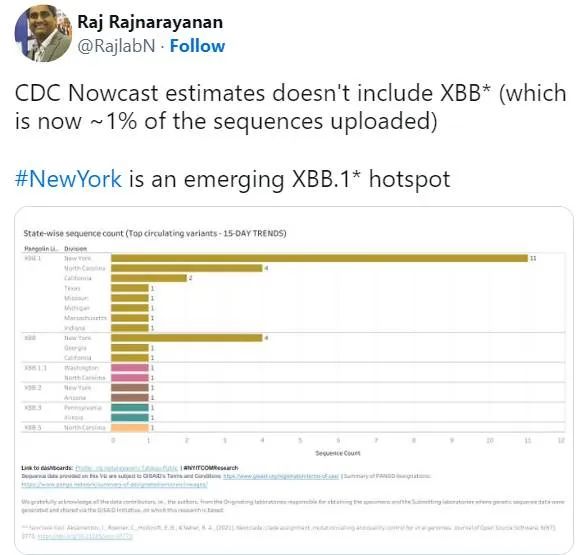

虽然目前XBB主要在亚洲和澳洲传播,北美依然是BQ.1.1占半边天,但近日,XBB在北美也呈现了进攻趋势,纽约州就是一个案例。

Raj Rajnarayanan表示,由于纽约州拥有大量的国际旅客入境和强大的基因测序能力,因此成了一个新兴的XBB热点。

两种变种正在争夺新的地盘,究竟哪一种会最后胜出?有人认为依然是BQ.1.1,也有人认为XBB会后来居上。

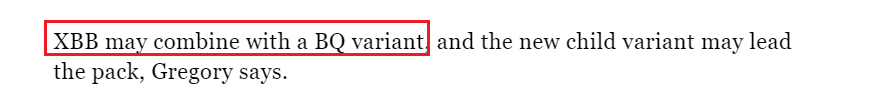

但加拿大安大略省圭尔夫大学进化生物学教授 Ryan Gregory 博士却给了另一个令人不安的答案:

“XBB可能与BQ结合,成为全新子变种,并引领潮流。”

新冠病毒的世界,再多重组、结合如今我们已不为奇了,看Omicron的300多个后代就知道这种病毒是有多厉害。

病毒猖獗,早已取消多项防疫的加拿大,近日重启口罩令的呼声也越来越大,就在刚刚,安省滑铁卢大学官宣:恢复口罩令!

根据滑铁卢大学官网消息,现在该校内室内学术活动需要戴口罩,包括课堂、讲座、研讨会、实验室活动、办公会议和考试。

如果学生不戴口罩,教授可以要求学生戴上口罩,或请离开教室。

该大学在其网站上发布的一份声明中 说:“我们现在正在做出这一改变,以保护我们社区的成员,因为监测数据表明COVID-19病毒和其他空气传播疾病的传播水平有提高的趋势。”

此外,就在上周,安省卫生官摩尔(Dr. Kieran Moore)也表示,由于流感、RSV和新冠的“三重威胁”,他们可能会在未来两周内做出关于恢复口罩令的决定!

今天,美国明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任 Michael Osterholm发出警告:

“我担心我们正直奔一场完美风暴。”

他指出,大流行近三年后,新的COVID-19变种仍在盘旋,BQ.1和 BQ.1.1、甚至‘噩梦变体’XBB都在导致病例增加。

“我们的医院可能会再次不堪重负,我担心我们的医护人员近三年来一直在不间断地应对这一日益严峻的挑战。”

“这种病毒是不可预测的,并且视而不见,假装它已经结束了只会让我们失败。”

|